猪传染性胃肠炎病毒M蛋白的结构特征、核心功能、免疫特性及应用价值_abio生物试剂品牌网

猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)的M 蛋白(膜蛋白) 是病毒粒子中含量最高的结构蛋白之一,虽不像 S 蛋白(刺突蛋白)那样直接参与病毒入侵的初始阶段,但其在病毒组装、形态维持及免疫调控中发挥着不可替代的作用。以下从结构特征、核心功能、免疫特性及应用价值展开解析:

一、M 蛋白的结构特征TGEV 的 M 蛋白由病毒基因组的 M 基因编码,是一种 跨膜糖蛋白,分子量约 25-30 kDa,由 220-250 个氨基酸组成。其结构特点如下:

- 跨膜区:含 3-4 个疏水跨膜螺旋,将 M 蛋白锚定在病毒包膜(来源于宿主细胞内质网或高尔基体膜)上,是 M 蛋白与病毒包膜结合的核心结构。

- 胞内区(C 端):位于病毒粒子内部,与核衣壳蛋白(N 蛋白)存在特异性相互作用,是病毒组装的关键位点。

- 胞外区(N 端):较短(约 20-30 个氨基酸),暴露于病毒表面,可能含少量抗原表位,但免疫原性远低于 S 蛋白。

- 糖基化修饰:部分毒株的 M 蛋白存在 N - 糖基化位点,可能影响其与其他蛋白的相互作用及稳定性。

M 蛋白是 TGEV 生命周期中 “组装者” 和 “结构支撑者”,主要功能集中在病毒复制的后期阶段:

-

介导病毒粒子组装

- M 蛋白通过胞内区与核衣壳(由 N 蛋白包裹病毒 RNA 形成)结合,是病毒核衣壳与包膜连接的 “桥梁”。

- 同时,M 蛋白可与 S 蛋白的胞质尾区相互作用,将 S 蛋白锚定在病毒包膜上,确保病毒粒子表面有功能性刺突蛋白(为后续感染做准备)。

-

维持病毒形态

M 蛋白是冠状病毒包膜的主要结构蛋白(占病毒蛋白总量的 40%-60%),其自身的二聚化或多聚化能支撑病毒包膜的形态(TGEV 为球形或椭圆形),若 M 蛋白缺失或功能异常,病毒粒子会呈现不规则形态,失去感染性。 -

参与病毒释放

M 蛋白与宿主细胞内膜(如高尔基体膜)的相互作用,可引导组装完成的病毒粒子通过胞吐作用释放到细胞外,这一过程依赖 M 蛋白对细胞内膜系统的调控。 -

辅助病毒入侵(间接作用)

虽然 M 蛋白不直接结合宿主受体,但它通过稳定 S 蛋白的构象(如防止 S 蛋白过早降解或错误折叠),间接保障 S 蛋白介导的病毒吸附与膜融合功能。

与 S 蛋白相比,M 蛋白的免疫原性较弱,但仍具有一定的免疫相关功能:

-

诱导抗体应答

M 蛋白的胞外区和部分跨膜区暴露于病毒表面,可被机体免疫系统识别,诱导产生抗体。但这类抗体多为非中和抗体(无法直接阻断病毒入侵),主要用于病毒感染的血清学诊断(而非评估保护力)。 -

激发细胞免疫

M 蛋白中存在少量 T 细胞表位,可被抗原呈递细胞处理后激活 T 细胞(尤其是 CD4⁺辅助 T 细胞),参与免疫调节,但作用强度远低于 S 蛋白。 -

保守性高,变异率低

由于 M 蛋白承担核心结构功能,其氨基酸序列在不同 TGEV 毒株中高度保守(变异率远低于 S 蛋白),这一特性使其成为诊断试剂的理想靶标(可检测不同毒株感染)。

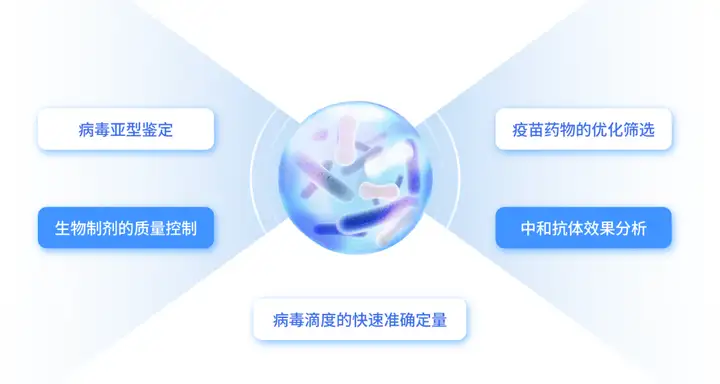

M 蛋白的保守性和结构功能性使其在 TGEV 的诊断和基础研究中具有独特价值:

-

诊断试剂开发

- 基于 M 蛋白的高保守性,可将其作为抗原制备 ELISA 试剂盒,检测血清中抗 TGEV 的总抗体(而非中和抗体),用于流行病学调查(如群体感染率评估)或疫苗免疫后的基础免疫应答监测。

- 抗 M 蛋白的单克隆抗体可用于病毒分离鉴定(如免疫荧光法检测细胞中的病毒),因其能识别不同变异株的 M 蛋白,适用性更广。

-

疫苗研发中的辅助作用

- 虽然 M 蛋白不是中和抗体的主要靶点,但在亚单位疫苗或载体疫苗中,与 S 蛋白联合表达可增强疫苗的免疫原性(如稳定 S 蛋白结构),或通过激发细胞免疫辅助清除病毒。

- 基因工程疫苗中,M 蛋白的保守序列可作为 “通用靶点”,辅助设计覆盖更多毒株的广谱疫苗。

-

病毒学基础研究

M 蛋白与 N 蛋白、S 蛋白的相互作用机制是解析 TGEV 组装过程的核心,其研究成果可为开发阻断病毒组装的抗病毒药物(如抑制 M-N 相互作用的小分子)提供靶点。

TGEV 的 M 蛋白是病毒结构与功能的 “核心骨架”,其核心价值体现在病毒组装、形态维持和免疫诊断中。尽管免疫原性弱于 S 蛋白,但其高保守性使其成为跨毒株检测的理想靶标,而对其与其他蛋白相互作用的深入研究,也为抗病毒策略(如抑制组装)提供了新方向。在 TGEV 防控中,M 蛋白常与 S 蛋白、N 蛋白等协同应用,形成 “诊断 - 疫苗 - 药物” 的多维度研究体系。

本站“ABIO生物试剂品牌网”图片文字来自互联网

如果有侵权请联系微信: nanhu9181 处理,感谢~