抗禽白血病单克隆抗体的研发、作用机制、应用场景及发展挑战_abio生物试剂品牌网

抗禽白血病单克隆抗体是针对禽白血病病毒(Avian Leukosis Virus, ALV)特异性抗原制备的单克隆抗体,在禽白血病的诊断、病毒研究及潜在治疗中具有关键价值。以下从病毒特性、抗体研发、作用机制、应用场景及发展挑战等方面详细说明:

一、 禽白血病病毒(ALV)与抗体研发背景-

病毒特性:

-

研发需求:

- 传统诊断方法(如病毒分离、PCR)存在耗时或特异性不足的问题,单克隆抗体可实现 ALV 抗原的精准识别;

- ALV 亚群众多且易变异,需针对保守抗原表位的单克隆抗体以覆盖多种毒株。

1. 制备方法

- 杂交瘤技术:用 ALV 抗原(如 gp85、gp37 或核心蛋白)免疫小鼠,提取脾细胞与骨髓瘤细胞融合,筛选能稳定分泌特异性抗体的杂交瘤细胞株。

- 重组抗体技术:通过基因克隆获取抗体可变区基因,在大肠杆菌、酵母或哺乳动物细胞中表达,可优化抗体亲和力或降低免疫原性。

- 靶向包膜蛋白:

- gp85:ALV 表面主要糖蛋白,负责病毒与宿主细胞受体结合,抗体结合后可阻断病毒入侵(如识别 gp85 的保守区域,抑制病毒吸附)。

- gp37:包膜跨膜蛋白,参与病毒膜融合,抗体结合可干扰病毒与宿主细胞膜的融合过程。

- 靶向核心蛋白:

- 如针对群特异性抗原(group-specific antigen, gs 抗原)的抗体,可识别不同亚群 ALV 的共同抗原,用于广谱检测。

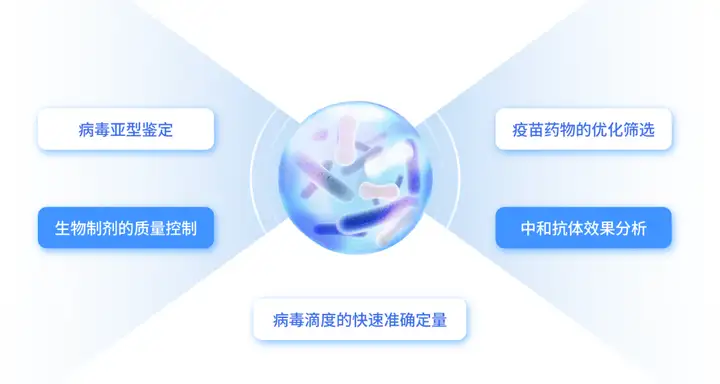

1. 诊断与检测

- 免疫组化(IHC):检测禽类组织(如肿瘤病灶、法氏囊)中的 ALV 抗原,辅助白血病病理诊断。

- 酶联免疫吸附试验(ELISA):用于血清、蛋清或组织匀浆中 ALV 抗体 / 抗原的高通量筛查,区分不同亚群(如 J 亚群 ALV 的特异性检测)。

- 免疫荧光(IF):在细胞水平定位 ALV 感染灶,监测病毒复制动态。

- 病毒分型与进化分析:通过单克隆抗体的交叉反应性,鉴定 ALV 亚群及变异株,为流行病学研究提供工具。

- 疫苗效果评估:检测免疫后禽群的抗体应答,或作为中和抗体筛选工具,优化疫苗株的抗原表位。

- 被动免疫治疗:对高风险雏鸡注射中和性单克隆抗体,阻断 ALV 早期感染,降低肿瘤发生率。

- 抗体 - 药物偶联物(ADC):将单克隆抗体与细胞毒性药物结合,靶向杀伤 ALV 感染的肿瘤细胞(处于实验研究阶段)。

挑战:

- 病毒变异与亚群多样性:ALV 包膜蛋白易发生抗原漂移,单一抗体可能对变异株失效,需开发针对多保守表位的抗体组合。

- 肿瘤微环境的干扰:ALV 诱导的肿瘤细胞可能下调病毒抗原表达,降低抗体靶向效率。

- 生产成本与规模化应用:动物源单克隆抗体用于禽类防控时,需平衡成本与效果(如规模化养鸡场的经济性问题)。

- 多表位抗体联用:设计针对 gp85 保守区与核心蛋白的抗体组合,提高对不同亚群 ALV 的覆盖能力。

- 纳米抗体与基因工程优化:利用羊驼纳米抗体(高稳定性、低免疫原性)或人源化抗体技术,增强抗体的中和活性与体内半衰期。

- 诊断技术创新:将单克隆抗体与胶体金、量子点等标记物结合,开发便携式快速检测试纸条,适用于养殖场现场筛查。

- J 亚群 ALV 单克隆抗体:针对 J 亚群 ALV 的 gp85 蛋白高变区(如 A 区、B 区)制备的单克隆抗体,可特异性识别 J 亚群病毒,用于该亚型的早期诊断与疫苗效果评估。

- 跨亚群中和抗体:研究发现,部分单克隆抗体可识别 ALV 不同亚群 gp85 的保守结构域(如融合肽附近区域),在体外实验中对 A、B、J 亚群均有中和作用。

抗禽白血病单克隆抗体通过精准靶向 ALV 抗原,为禽白血病的快速诊断、病毒研究及防控提供了关键工具。尽管面临病毒变异和成本等挑战,随着抗体工程技术的进步,其在禽病防控中的应用前景将更加广泛,尤其是在多亚群广谱检测和新型免疫治疗策略中有望发挥重要作用。

本站“ABIO生物试剂品牌网”图片文字来自互联网

如果有侵权请联系微信: nanhu9181 处理,感谢~